강호가도(江湖歌道)의 선비정신과 정가의 도시 경산

제6회 정가학술대회, 강호가도를 조명하다!

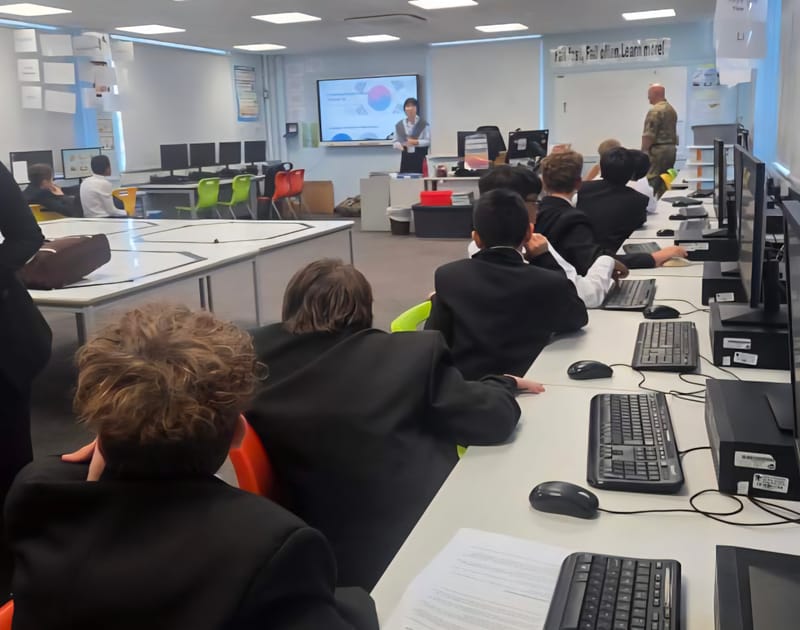

▲ 제6회 정가학술대회가 <강호가도에 실린 선비정신과 정가의 도시 경산>을 주제로 열렸다. (사진: 경산 최상룡 기자)

[SNS 타임즈- 경산] 강호가도에 실린 선비정신과 정가의 도시 경산이란 주제로 제6회 정가학술대회가 14일 경산시민회관에서 열렸다.

어떻게 하면 바른 삶을 살아갈 것인가 라는 유가의 도를 노래로 응축시킨 것이 정가이다.

대회를 주최한 한국정가진흥회 윤용섭 회장은 인사말을 통해 “정가를 포함한 가곡의 뿌리에는 향가가 있다. 노래 가락은 향가에서 나왔다. 승려들이 부른 노래가 향가이다. 원효대사는 무애가를 불렀고 설총선생의 화왕계를 지었다. 일연선사는 향가를 전한 삼국유사를 지었다. 삼성현 모두 경산에서 태어났으니 경산을 정가의 도시라 할 수 있다” 라며 경산에서 개최되는 학술대회와 전국정가경창대회의 이의를 설명했다.

이날 학술대회는 100여명의 정가동호인 등 관계자들이 참석한 가운데 중요무형문화재 제30호 가곡 이수자인 김재락님의 남창가곡 ‘편수대엽 진국명산’ 노래를 시작으로 참석 패널들의 토크쇼 형태의 강의와 질의응답, 중간 중간의 시조창, 가사, 여창가곡 시범공연이 펼쳐져 이채로움을 더했다.

<패널 토론 요약>

▲ 도산구곡 고산정 전경. (사진: 경산 최상룡 기자)

◆ 윤용섭(한국정가진흥회장) : 강호가도(江湖歌道)에 실린 선비문화

유학공부는 시(詩)로써 일으키고 예(禮)로써 세우고 악(樂으)로 완성한다. 원래 악은 시, 노래, 기악, 무용이 포함된 시가악무(詩歌樂舞)이다. 음악은 사람의 마음을 가장 잘 감동시킨다.

화평정대한 정악(正樂)은 태평성대의 상징이다.

악은 시와 예와 더불어 인격을 수양하는 보약이며 풍속을 아름답게 하고 민심을 순수하게 하는 보배이다. 이에 선비는 “예악은 잠시라도 몸에서 떠날 수 없다”는 예기의 가르침을 존중한다.

조정이 어지러워지자 선비는 강호에 은거하여 주자를 본받아 자연을 노래했다. 이를 조윤제 박사가 ‘강호가도’라 이름 붙였다.

실학시대, 선비들은 풍류방에서 전문악사와 풍류를 즐겼다. 선비들이 중요시한 음악은 가곡과 거문고 연주였다. 가곡에서 시조와 가사가 파생되었고 이를 정가(正歌)라 한다. 가곡은 현재 남녀창 41곡이 전해지고 있으며 2010년 유네스코 인류무형문화자산으로 등재 되었다.

◆ 이동수(전 청년유도회중앙회장, 치암고택 종손) : 도산구곡과 선비의 풍류

유가의 도란 어떻게 하면 바른 삶을 살아갈 것인가 하는 인격완성이다. 도란 중용에 있고 본성대로 따라가는 삶에 있다. 예로서 욕구 욕망을 자제하고 노래로써 정서를 순화했다. 퇴계선생은 도산12곡 등 한글로 된 시가를 많이 지었다. 이는 도산12곡 발문에 기록하였듯 서민들의 접근이 어려움을 생각한 선생의 남다른 애민정신이다.

군자의 떳떳한 마침, 인간의 도리를 다하고 세상만물에 유익함을 끼치는 인격의 완성, 인간완성이 군자유종이다. 정가를 하는 이유도 인격완성에 있다. 유교문화를 확산시키고 정가를 통해 심성을 순화시켰으면 좋겠다.

◆ 김경배(중요무형문화재 제30호 가곡예능보유자, 월하문화재단 이사장)

1956년부터 귀동냥 눈동냥으로 정가를 공부했다. 가곡은 고려 인종 때 정가정곡에서 시작되어 18세기 청구영언 해동가요로 성행했다. 옛날에는 시조를 자기수양으로 불렀다. 요즈음은 멋으로 부르는데 원형이 많이 변질되는 것 같아 원형보전이 아쉽다.

◆ 황숙경(중요무형문화재 제30호 가곡 이수자, KBS국악대상 수상) : 정가의 대중화

정가는 자음과 모음을 많이 떨어뜨려 말붙임이 어렵고 가사전달이 잘 안 되는 음악이다. 전통에 머무르지 않고 젊은이와 국민들이 편하게 접할 수 있도록 현대시를 정가로 노래하는 창작활동 등 대중화 작업이 이뤄지고 있다.

- Copyright, SNS 타임즈 www.snstimes.kr